生成AI流行ってんなあ

平気で嘘をつく文章生成からあっという間に画像出力や音楽生成からプログラミングまで今やなんでもござれだな

だけど生成AIってなプロンプトなり自然文なりの指示指定を出す人間がいるわけで、

さらに出力した結果を精査してボツ出しするのも人の手でやんなきゃいけない

そこのハードル設定の高さとか粘り強さみたいのはモロに人的なセンスが丸裸にされると思うんだがどうよ

菊地成孔なんかが、実験的に劇伴でAIでの生成を使ってその最後の選別で苦労しているというポストも見かけた

なんでも無限に出力し続けるもんだから、どこかでストップかけないと選別作業ができないそうな

どれが一番そのシーンにふさわしいか、といった判断は今のところのAIでは構造上不可能だからかね

まあ不特定大多数の「ゲージツ家になりたい」AI消費者さんたちは、

本当は心の根っこではそこまでの独創性なんて求めてないから流行ってんだろうな

だけどそもそも文学、絵画、音楽、それらの創作物は果たして消費される為のものなのだろうか?

そらまあ、消費されるために制作される営利的な物(広告とか)もあるし、

パっと見はそっちのがお金が動いてるように見えるけどよ

ゲージツって分野全体で見ればそうじゃないほうが多いんでないかね?

オレは道具ってのがどれだけ便利になっても使うヤツのセンス、アイデア、

そんで技量の差は埋まらないと思ってる

LINN DRUMが出て、AKAIサンプラーが出て、ギガサンプラーが出て、

それによってスタジオ録音でドラムを叩く人の需要は消滅しただろうか?(反対運動みたいのはあったらしい)

少なくはなっただろうけど、本当に必要とされる人は残っているんじゃね?

ギターでも、現代のソフトウェア音源はエレキギターの音でさえもMIDIでベタ打ちするだけで、

弦サンプルを自動で振り分けたりなんやかんやでいい感じにかき鳴らしてくれるようになってきた

ギターが弾けないうえに打ち込みの下手な人でもなんとかギター曲を形にできるようになってきた

だがしかし、それでもMIDIの打ち込み技術の力量差は埋まらない

ギターたった一本をSC-88PROで鳴らすだけでも、打ち込む人間の技術の差ってのはこれだけ差がつくもんなんだよhttps://t.co/WzYeCjVr4S

— 佐藤氏 (@negativeF_back) July 6, 2025

オレの記憶に間違いが無ければSC88PROに付属のCD-ROM(初期はFDだったらしい)に収録のMIDIデータで、

他にも鬼みたいにBPM(BPMだぞ?)を打ち込んでるディープパープルのBURNとか入ってた

本当に力量のある人はハチプロ音源でもこのくらいゴリゴリ打ち込むわけなので、

もしそんな人がその「便利なソフト音源」で音を出そうもんなら、

それこそ夢見がちなDTMer(死語)たちは鬼に金棒でぶん殴られることになるだろう

もうそこまで道具が進化しつくしても差が出るのであれば、もはや脳の出来が違うとしか言いようがない

もちろんここまで執拗に打ち込むくらいだったら弾くか弾いてもらうかしたほうが早い

そこら辺の打ち込み作業量の線引きはどの程度にするべきかは、

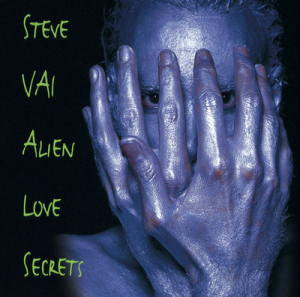

スティーブヴァイのAlien Love Secretsを一枚通しで聴くとなんとなくわかると思うのでオススメ

生演奏バカテクドラムと、生っぽく打ち込んだドラムが共存している名盤

実は「同人音楽を聴こう」の取材のときに、上達するには何を聴くべきか…?

…みたいな質問があれば言おうと思っていた一枚

聞かれなかったのでゆわなかったし載らなかった

埋め込みタグ貼るのがメンドくさくなった省略するのでどっかで買ってこいSPOTIFYにもある

生成AIってのも、人類がプロンプトを打ち込む時点で同じことになるんではないかねえ

pixivなんかでAI出力の絵だけ並べてみたりすると、

同じ土俵にいるはずなのにすでにとんでもない力量差が出てしまっているように見えるのはオレだけじゃないと思うぞ

ただ、AIチャット系のソフトをちょっと遊んでみたところ、音声認識技術はすごいことになってるなとは思った

オレの舌っ足らずな声でもちゃんと文字起こししてくれる上に、

誤字脱字だらけでもちゃんと噛み砕いて理解してくれるのは素直に素晴らしい

こうゆうのは是非オレの職場(ジジババ外人酔っ払い相手のコルセン)に導入すべきなんだけど、

まあそんな副次的な便利さに気づけないようなセンスの無ぇヤツから「生成」のほうに走るんだろうなあ

あ、ついったの凍結は二日後くらいにはもどったンゴ